Behörden, Finanzinstitute, Krankenkassen, Unternehmen, Supermärkte verlagern immer mehr Dienstleistungen und Bezahlvorgänge ins Netz. Was unter dem Label „Effizienz“ oder „Modernisierung“ verkauft wird, ist zwar für die Zukunft unabwendbar, hat jedoch aktuell eine Kehrseite:

Wer, wie viele ältere Menschen offline lebt, oder nur begrenzt digital kompetent ist, wird abgehängt. Gerade Seniorinnen und Senioren, die in einer analogen Welt aufgewachsen sind, haben oft keinen natürlichen Zugang zu digitalen Verfahren. Statt Unterstützung und Verfahrenserleichterung erleben sie allzu häufig das Gegenteil – Bürokratiehürden, Frust und Mahnverfahren.

Digitale Spaltung statt Teilhabe

Die Digitalisierung sollte eigentlich den Zugang zu Dienstleistungen erleichtern. Doch in der Realität öffnet sich eine Kluft: Auf der einen Seite die Menschen, die selbstverständlich mit Apps, Online-Formularen und Zwei-Faktor-Authentifizierung umgehen. Auf der anderen Seite diejenigen, die unsicher sind, kein stabiles Internet haben oder schlicht nicht über die nötigen Endgeräte verfügen. Besonders betroffen sind ältere Menschen – aber auch Menschen mit Behinderung, geringer Bildung oder geringerem Einkommen.

Ein Beispiel: Beim Online-Banking setzen viele Banken inzwischen eine App mit „PushTAN“ voraus. Wer kein Smartphone besitzt, muss oft hohe Gebühren für Papier-TAN-Listen oder telefonische Überweisungen zahlen – oder kann bestimmte Vorgänge gar nicht mehr erledigen.

Wenn Effizienz zur Hürde wird

Viele digitale Angebote sind komplexer, als sie sein müssten. Wer schon einmal versucht hat, einen Antrag online bei einer Behörde zu stellen, weiß, wovon die Rede ist: kryptische Menüführungen, lange PDF-Formulare, komplizierte Login-Prozesse.

Ein anschauliches Beispiel ist ELSTER, das Online-Steuerportal. Für digital routinierte Menschen mag es eine Erleichterung sein. Für viele Ältere hingegen ist schon die Registrierung eine Zumutung: Zertifikatsdateien, Aktivierungs-IDs, mehrere Sicherheitsabfragen – wer hier scheitert, muss die Steuererklärung auf Papier nachreichen, obwohl dies offiziell kaum noch vorgesehen ist.

Auch im Gesundheitswesen zeigt sich die Hürde: Krankenkassen drängen ihre Versicherten zur Nutzung von Gesundheits-Apps. Rezepte, Krankmeldungen oder Bonusprogramme sollen nur noch digital verfügbar sein. Wer kein Smartphone besitzt oder die App nicht bedienen kann, bleibt außen vor.

Die stille Ausgrenzung

Die Tendenz zum „Digital Only“ hat eine gefährliche Nebenwirkung: Wer nicht online ist, wird schlicht ausgeschlossen. Briefpost, persönliche Vorsprachen oder einfache telefonische Wege verschwinden mehr und mehr. So entsteht eine stille Form der Ausgrenzung – Menschen werden nicht aktiv diskriminiert, aber sie verlieren faktisch den Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe.

Was es jetzt braucht

Digitalisierung ist notwendig und bringt viele Vorteile. Aber sie darf nicht auf Kosten derjenigen gehen, die noch nicht mithalten können. Notwendig sind:

> Analoge Alternativen: Papierformulare, erreichbare Service-Telefone, persönliche Beratung.

> Digitale Bildung: Niedrigschwellige Kurse und Unterstützungs-angebote für Seniorinnen und Senioren.

> Barrierefreiheit: Webseiten und Apps, die auch ohne Spezialwissen oder neueste Technik funktionieren.

> Verantwortung der Institutionen: Wer digitale Pflicht einführt, muss auch sicherstellen, dass niemand durch das Raster fällt.

Fazit

Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie kann ein Werkzeug für Teilhabe sein – oder ein Instrument der Ausgrenzung sein.

Entscheidend ist, wie wir sie gestalten: als Einladung an alle oder als geschlossene Gesellschaft pfür die Digitalfitten.

Die eigentliche Frage lautet also nicht: Wie digital wollen wir sein? Sondern: Wie inklusiv wollen wir bleiben?

... link (0 Kommentare) ... comment

In den Medien wird ausgiebig über die Milliardensummen berichtet, die vom Staat, für die Rentner*innen (bis zum Jahr 2040 = 200 Mrd.), aufgebracht werden müssen. Diese Summe, muss dazu herhalten, das Ende des Sozialstaates Deutschland zu prophezeien.

Hält man die 4,5-fache Summe (bis 2029 von 899,1 = Milliarden €) für die sogenannte Kriegstüchtigkeit Deutschlands dagegen, wird Beifall geklatscht.

Doch sehen wir genauer hin: 200 Milliarden für die Rente über 15 Jahre – das sind im Schnitt rund 13 Milliarden pro Jahr. Geld, das direkt in die Kaufkraft fließt, den Binnenmarkt stärkt und älteren Menschen ein würdiges Leben ermöglicht.

Stellen wir dem die Rüstungsausgaben gegenüber: Bis 2029 sollen für die sogenannte „Kriegstüchtigkeit Deutschlands“ 899,1 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Das ist ca. das 4,5-Fache der Rentensumme – in gerade einmal fünf Jahren! Hier wird der Maßstab plötzlich ein anderer: Rüstungsausgaben gelten nicht als „Belastung“, sondern als „Investition in Sicherheit“. Während also für soziale Sicherheit das Ende des Sozialstaates beschworen wird, wird bei Militärprojekten Beifall geklatscht.

Fazit

Dabei ist klar: Ein Land, das seinen alten Menschen die Rente kürzt und damit deren Lebensgrundlage infrage stellt, macht sich von innen her wehrlos. Die soziale Sicherheit stabilisiert die Demokratie mindestens ebenso wie Panzer und Raketen – wahrscheinlich sogar mehr.

Im folgenden Artikel, wird noch einmal verdeutlicht, wie die Beiträge der Rentenversicherung von der Politik instrumentalisiert werden und wer wirklich bezahlt - die Rentner*innen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Behörden, Finanzinstitute und Unternehmen verlagern immer mehr Dienstleistungen ins Netz. Was unter dem Label „Effizienz“ oder „Modernisierung“ verkauft wird, ist zwar für die Zukunft unabwendbar, hat jedoch aktuell eine Kehrseite:

Wer, wie viele ältere Menschen offline lebt, oder nur begrenzt digital kompetent ist, wird abgehängt. Gerade Seniorinnen und Senioren, die in einer analogen Welt aufgewachsen sind, haben oft keinen natürlichen Zugang zu digitalen Verfahren. Statt Unterstützung und Verfahrenserleichterung erleben sie allzu häufig das Gegenteil – Bürokratiehürden, Frust und Mahnverfahren.

Digital überfordert

Die ältere Generation hofft auch auf eine Erleichterung für die Steuererklärung der Rentner*innen. Die jährlich wiederkehrende Pflicht zur Steuererklärung, ist für diese Generation eine kaum noch zu bewältigende Herausforderung. Gerade die Babyboomer-Generation ächzt unter der fortschreitenden Digitalisierung. Nicht nur die Steuerverwaltung, auch die Behörden und der Finanzdienstsektor sind massiv davon betroffen.

Die Beratung vor Ort wird in den (noch vorhandenen) Filialen der Behörden und Finanzdienstleister immer mehr eingeschränkt.

Dazu gehört auch die Abschaffung der Barauszahlung für Renten. Die Renten werden nur noch bis Ende 2025 per Bargeld ausgezahlt. Ohne ein eigenes Konto - keine Rente.

Der Hinweis, durch die Eröffnung eines eigenen Kontos, wird der Finanztransfer sicherer, muss nach der Einführung 2026, auf den Prüfstand gestellt werden.

Die massenhafte Eröffnung neuer Konten für die Rentenüberweisung, wird eine ebenso massenhafte kriminelle Energie in speziellen IT-Kreisen fördern. Man darf davon ausgehen, dass schon darauf hingearbeitet wird, die Schwachstellen (viele unbedarfte ältere Menschen) der neuen Konten zu nutzen.

Wenn Effizienz zur Hürde wird

Viele digitale Angebote sind komplexer, als sie sein müssten. Wer schon einmal versucht hat, einen Antrag online bei einer Behörde zu stellen, weiß, wovon die Rede ist: kryptische Menüführungen, lange PDF-Formulare, komplizierte Login-Prozesse.

Ein anschauliches Beispiel ist ELSTER, das Online-Steuerportal. Für digital routinierte Menschen mag es eine Erleichterung sein. Für viele Ältere hingegen ist schon die Registrierung eine Zumutung: Zertifikatsdateien, Aktivierungs-IDs, mehrere Sicherheitsabfragen – wer hier scheitert, muss die Steuererklärung auf Papier nachreichen, obwohl dies offiziell kaum noch vorgesehen ist.

Auch im Gesundheitswesen zeigt sich die Hürde: Krankenkassen drängen ihre Versicherten zur Nutzung von Gesundheits-Apps. Rezepte, Krankmeldungen oder Bonusprogramme sollen nur noch digital verfügbar sein. Wer kein Smartphone besitzt oder die App nicht bedienen kann, bleibt außen vor.

Unsichtbar gemacht

Die „digitale Inklusion“ scheitert meist in der Praxis. Politik und Verwaltung gehen stillschweigend davon aus, dass im sozialen Umfeld älterer Menschen - Kinder, Enkelkinder, Freunde - genügend digitale Kompetenz vorhanden ist, um zu helfen. Diese Annahme ist bequem und gefährlich. Denn nicht alle haben Familie, nicht alle haben Unterstützung, nicht alle können oder möchten sich Hilfe holen.

Wer keine Hilfe bekommt, bleibt auf der Strecke. Das führt zu der paradoxen Situation, dass in einem Sozialstaat, der auf Teilhabe zielt, ausgerechnet die Schwächeren den Zugang zu öffentlichen Leistungen verlieren. Im Umkehrschluss fördert diese Entwicklung populistische Parteien – wie die AfD – mit ihren Heile-Welt-Versprechen.

Fazit

Der Eindruck, den viele Senior*innen zunehmend empfinden, ist: Sie werden vernachlässigt und nur noch als biologisches Problem wahrgenommen. Ihre technische Ausrüstung (Router, Smartphone ja/nein), Bedürfnisse und Fähigkeiten spielen bei der Gestaltung bürokratischer Prozesse kaum eine Rolle. Statt aktiver Teilhabe bleibt ihnen oft nur noch die Zuschauerrolle – oder eben das stille Aufgeben.

Die gesellschaftliche Botschaft dahinter ist fatal: Du bist alt und in der digitalen Welt nur noch ein Hemmschuh.

Das ist nicht nur menschenverachtend, sondern auch demokratieschädlich. Denn wer sich ausgeschlossen fühlt, verliert Vertrauen in Staat und Gesellschaft. Und genau dieses Vertrauen ist das Fundament jeder solidarischen Demokratie.

... link (0 Kommentare) ... comment

Das Thema Rente wird immer bizarrer und zeigt die Hilflosigkeit der verantwortlichen deutschen Politiker*innen. Die Renten von Besserverdienern sollen geringer erhöht werden als von Geringverdienern. Die CDU und Herr Merz gehen in der Rentendiskussion, nach dem Narrativ: „Was stört mich mein Geschwätz von gestern“ vor.

Nach wie vor ist es schwer nachvollziehbar, warum die deutsche Sozialpolitik und das Beamtentum, nicht das österreichische Rentensystem als Blaupause nutzt.

Die zurzeit angestoßene Disskussion, Beamte mit in die Rentenversicherung zu integrieren, dient lediglich als Deckmantel - wir bemühen uns ja.

Fazit

Eine Rentenreform analog Österreichs, wird in Deutschland von der Beamtenlobby mit allen Mitteln versucht zu verhindern. Auch die mächtige Lobby der Finanzindustrie und deren parteipolitischen Fürsprecher, setzen auf Teilhabe durch Privatversicherung für die Rentenversicherung.

Es geht bei der Sicherung der Rentenversicherung in Deutschland, nicht um den bewährten, aktuellen Generationenvertrag (Umlageverfahren), sondern um Versicherungsverträge, die nur einen Gewinner kennen - die Finanzwirtschaft!

Die Rentner*innen werden staatlich als Kostenfaktor gesehen, dienen finanztechnisch aber den Versicherungsgesellschaften. Folgend eine Übersicht: Wissenswertes zur Rente.

Das Beamten-Pensionen deutlich über der Rente liegen ist das eigentliche Problem. Der Staat hat sich mit den Pensionen übernommen und nimmt das von der Rente weg. Beides sind Staatsausgaben und hängen direkt zusammen. Die Pensionen werden zu 100 % aus Steuergelder erbracht.

Beamte zahlen keine Rentenversicherungsbeiträge wie Angestellte, sondern erhalten im Alter Versorgungsbezüge vom Staat.

> Diese Pensionen werden direkt aus den Haushalten der jeweiligen Dienstherren (Bund, Länder, Kommunen) (aus Steuergeldern) finanziert.

> Das bedeutet: Die aktuelle Steuerzahlergeneration (auch die Rentner*innen), finanziert die Pensionen der derzeitigen Ruhestandsbeamten. Es wird Zeit, dass diese Tatsachen einmal thematisiert werden.

... link (0 Kommentare) ... comment

Wenn Wohnen und Demokratie zur Nebensache wird

Warum der Wohnungsmarkt außer Kontrolle gerät – und was das für den sozialen Frieden bedeutet.

Ein Markt ohne Angebot ist kein Markt

Die Verlängerung der Mietpreisbremse bis Ende 2029 klingt nach politischer Fürsorge – ist aber de facto nur ein symbolisches Feigenblatt. Auf einem Wohnungsmarkt, auf dem kaum noch bezahlbarer Wohnraum angeboten wird, bringt auch eine Mietpreisdeckelung so gut wie keine Entlastung.

Die Preisexplosion bei Grundstücken, insbesondere in den Großstädten, ist längst außer Kontrolle geraten. Das soziale Marktprinzip von Angebot und Nachfrage ist an seine Grenzen gekommen, da Angebot und Nachfrage nicht mehr korrespondieren.

Immer häufiger wird die klassische Preisgestaltung - Angebot und Nachfrage - ausgehebelt, da Angebote (gezielt gesteuert?) immer seltener werden.

In Berlin, München, Hamburg, Frankfurt und anderen Ballungsräumen steigen die Bodenpreise - auf Basis des knappen Angebotes - seit Jahren steil an. Teils mit dreistelligen Prozentwerten innerhalb eines Jahrzehnts.

Wer heute eine Wohnung sucht, ist dem Markt ausgeliefert – oder steht vor der Tür. Besonders Gering- und Normalverdiener haben kaum noch Chancen Eigentum zu erwerben oder bezahlbare Mietwohnungen zu finden. Der Traum vom Eigenheim? Für viele längst abgehakt.

Von der sozialen zur politischen Krise

Doch die Wohnungsnot ist nicht nur ein soziales Problem – sie ist ein demokratisches Risiko. Wenn Menschen erleben, dass elementare Bedürfnisse wie „ein Dach über dem Kopf“ nicht mehr erfüllt werden können, verlieren sie das Vertrauen in Staat und Politik. Das schafft Nährboden für populistische und extremistische Parteien, die mit einfachen Antworten auf komplexe Fragen Stimmung machen.

Laut einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) steigt die Zustimmung zu radikalen Parteien, wie der AfD dort, wo Wohnungsnot besonders drückt. Wer sich von der etablierten Politik abgehängt fühlt, wählt oft aus Frust – und gegen das System.

Der Markt wird zur Machtfrage

Was viele vergessen: Wohnungsbau ist politisch steuerbar. Es ist kein Naturgesetz, dass Baugrund unbezahlbar ist oder Sozialwohnungen verschwinden. Es sind politische Entscheidungen, die zu dieser Schieflage geführt haben – durch Privatisierungen, Förderabbau, Deregulierung und falsche Anreize.

Statt Gemeinwohl herrscht Renditedruck

Immobilienkonzerne wie Vonovia oder LEG agieren nicht wie Versorger, sondern wie Finanzunternehmen. Das Ergebnis: Wohnungen als Anlageobjekte – nicht als Lebensräume.

Was jetzt getan werden müsste

Der Markt reguliert sich nicht selbst – er eskaliert. Deshalb braucht es jetzt einen klaren politischen Kurswechsel:

> Eine neue Bodenpolitik, die Spekulation verhindert und öffentlichen Boden schützt.

> Ein staatliches Wohnungsbauprogramm, das gezielt für Gering- und Normalverdiener baut.

> Stärkung gemeinwohlorientierter Träger wie Genossenschaften und kommunale Wohnbaugesellschaften.

> Strikte gesetzliche Mietobergrenzen, nicht nur zahnlose „Bremsen“.

Fazit

Wohnen ist kein Luxus. Es ist ein Menschenrecht. Und ein elementarer Pfeiler unseres sozialen Zusammenhalts.

Wer den Wohnungsmarkt, dem Profit überlässt, gefährdet die Demokratie.

Wenn vorhandener Wohnraum nur noch für die Wohlhabenden zugänglich ist, verliert der Staat seine Legitimität als Garant sozialer Teilhabe. Dann wird die Wohnungskrise zur Systemkrise.

Die Forderung nach einem radikalen Umbau des Wohnungswesens ist kein linker Slogan – sondern eine demokratische Notwendigkeit.

... link (0 Kommentare) ... comment

Jahrzehntelanges Hinauszögern, Flickschusterei und die Weigerung, ein gerechteres und zukunftssicheres Rentensystem für alle Ruheständler einzuführen, prägen die Diskussion, um die deutsche Rentenversicherung.

Insbesondere der Vergleich mit Österreich zeigt, dass es praktikable Alternativen gibt, die in der Praxis funktionieren und langfristig stabil sind. Das österreichische Modell, bei dem alle Berufsgruppen – auch Selbstständige und Beamte, plus Bundesmittel – in die Rentenkasse einzahlen, führt zu höheren Renten und einer besseren Absicherung im Alter. Gleichzeitig bleibt das System umlagefinanziert, also solidarisch und nachhaltig.

In Deutschland hingegen wird diese Lösung seit Jahrzehnten ignoriert, obwohl sie das Rentenproblem entschärfen könnte. Die Lobby der Profiteure ist zu stark. Die werden nicht den Ast absägen, auf dem sie sitzen.

Die Aktienrente – ein Risiko

Die Fokussierung auf die Aktienrente ist in der Tat riskant. Wie die Weltfinanzkrise eindrücklich gezeigt, wie unsicher solche Systeme in Krisenzeiten sein können. Dass die abgewählte Ampelregierung dennoch auf diese Lösung setzte, zeigt eine kurzsichtige Politik, die offenbar mehr von neoliberalen Ideologien als von langfristiger Verantwortung geprägt wurde.

Versicherungsfremde Leistungen und Zwei-Klassen-System

Tatsächlich wird oft verschleiert, dass ein Großteil der Kosten für die versicherungsfremden Leistungen aus der Rentenkasse getragen werden, obwohl sie eigentlich aus Steuermitteln finanziert werden müssten. Das belastet die gesetzliche Rentenversicherung zusätzlich und schafft einen Nährboden für falsche Narrative über deren vermeintliche Instabilität.

Fazit

Solange ein gerechtes Rentensystem mit Einbeziehung aller Berufsgruppen politisch blockiert wird, bleibt das Problem ungelöst. Die Einführung eines Modells wie in Österreich wäre nicht nur finanzierbar, sondern würde auch das Vertrauen in die Altersvorsorge stärken und das soziale Ungleichgewicht abbauen. Hier braucht es politischen Mut und die Bereitschaft, ideologische Scheuklappen abzulegen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Speziell Rentnerinnen und Rentner werden aufatmen, wenn der Plan der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG) umgesetzt und die Abgabepflicht der Steuererklärung für Rentner*innen abgeschafft wird. Das scheint zwingend notwendig, da für viele Menschen dieses Personenkreises die Bedingungen für die verpflichtende, jährliche Steuererklärung (analog wie digital) schwer überschaubar sind.

Die ältere Generation scheint in der digitalen Welt ohnehin nur noch ein biologisches Problem zu sein und wird teilweise hilflos sich selbst überlassen.

Digitalisierung und Zukunft

Behörden, Finanzinstitute und Unternehmen verlagern immer mehr Dienstleistungen ins Netz. Was unter dem Label „Effizienz“ oder „Modernisierung“ verkauft wird, ist zwar für die Zukunft unabwendbar, hat jedoch aktuell eine Kehrseite:

Wer offline lebt oder nur begrenzt digital kompetent ist, wird abgehängt. Gerade Seniorinnen und Senioren, die in einer analogen Welt aufgewachsen sind, haben oft keinen natürlichen Zugang zu digitalen Verfahren. Statt Unterstützung und Verfahrenserleichterung erleben sie allzu häufig das Gegenteil - Bürokratiehürden, Frust und Mahnverfahren.

Digital abgehängt

Viele - nicht nur - ältere Menschen, hoffen auf die automatisierte Steuererklärung. Besonders Rentnerinnen und Rentner könnten davon profitieren.

Für Ältere ist die jährlich wiederkehrende Pflicht zur Steuererklärung eine kaum noch zu bewältigende Herausforderung.

Gerade die Babyboomer-Generation ächzt unter der fortschreitenden Digitalisierung – nicht nur in der Steuerverwaltung und den Behörden- auch der Finanzdienstsektor ist massiv davon betroffen. Manuelle Dienste sowie Beratung vor Ort werden in den (noch vorhandenen) Filialen der Finanzdienstleister immer mehr eingeschränkt.

Unsichtbar gemacht

Die „digitale Inklusion“ scheitert meist in der Praxis. Politik und Verwaltung gehen stillschweigend davon aus, dass im sozialen Umfeld älterer Menschen (Kinder, Enkelkinder, Freunde) genügend digitale Kompetenz vorhanden ist, um zu helfen. Diese Annahme ist bequem – und gefährlich. Denn nicht alle haben Familie, nicht alle haben Unterstützung, nicht alle können oder möchten sich Hilfe holen.

Wer keine Hilfe bekommt, bleibt auf der Strecke. Das führt zur paradoxen Situation, dass in einem Sozialstaat, der auf Teilhabe zielt, ausgerechnet die Schwächeren den Zugang zu öffentlichen Leistungen verlieren. Im Umkehrschluss fördert diese Entwicklung populistische Parteien – wie die AfD – mit ihren Heile-Welt-Versprechen.

Wenn die Gesellschaft dich aus den Augen verliert

Der Eindruck, den viele ältere Menschen zunehmend empfinden: Sie werden vernachlässigt. Ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten spielen bei der Gestaltung bürokratischer (digitaler) Prozesse kaum eine Rolle. Statt aktiver Teilhabe bleibt ihnen oft nur noch die Zuschauerrolle – oder eben das stille Aufgeben.

Die gesellschaftliche Botschaft dahinter ist fatal: Du bist alt – und in der digitalen Welt nur noch ein Hemmschuh.

Das ist nicht nur menschenverachtend, sondern auch demokratieschädlich. Denn wer sich ausgeschlossen fühlt, verliert Vertrauen in Staat und Gesellschaft. Und genau dieses Vertrauen ist das Fundament jeder solidarischen Demokratie.

Automatisierung als Chance

Die von der DSTG geforderte automatisierte Steuererklärung könnte ein wichtiger Schritt in die richtigen Richtung sein, ist aber kein Allheilmittel. Sie verspricht Entlastung und mehr Gerechtigkeit – gerade für jene, die sich nicht (mehr) selbst durch den digitalen Dschungel kämpfen können, ist Automatisierung allein, löst nicht das Grundproblem.

Es braucht endlich ein digitales Denken, das Inklusion ernst nimmt:

> barrierefreie Systeme

> echte Alternativen zum digitalen Weg

> niedrigschwellige Unterstützung vor Ort

> Schulungen und Begleitung statt Zwangsdigitalisierung

Fazit

Digitale Teilhabe ist ein Menschenrecht. Digitalisierung darf ebenso kein Ausschlusskriterium sein, wie finanzielle Sicherheit.

Wer ein solidarisches Gemeinwesen will, muss alle mitnehmen – gerade die, die sich nicht lautstark bemerkbar machen (können).

Die Politik muss begreifen: Es geht um Teilhabe und um die Würde von Millionen älterer Menschen. Diese beiden Menschenrechte, werden durch die „genialen Ideen“ unserer Sozialwissenschaftler, mit dem sogenannten “Boomer-Soli" und der Aktivrente widerlegt.

... link (0 Kommentare) ... comment

In der politischen Diskussion über die Zukunft der Rente ist eine Botschaft inzwischen zum politischen Mantra geworden:

„Die Rentenversicherung ist auf finanzielle, staatliche Unterstützung durch Steuergelder angewiesen.“

Jahr für Jahr überweist der Bund hohe Milliardenbeträge als sogenannten Bundeszuschuss an die gesetzliche Rentenversicherung. Im Jahr 2023 waren es über 112 Milliarden Euro.

Diese Beträge werden regelmäßig als Beweis dafür angeführt, dass die gesetzliche Rente aus den Beiträgen der Versicherten nicht mehr finanzierbar sei und zunehmend durch Bundeszuschüsse aus Steuermitteln angewiesen sei.

Doch was auf den ersten Blick wie eine großzügige Subvention aussieht, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine massive Schieflage in der Darstellung - wer bezahlt für wem? Diese Frage stellt ganz besonders bei den versicherungsfremden Leistungen.

Was sind versicherungsfremde Leistungen?

Versicherungsfremde Leistungen sind Ausgaben der Rentenver-sicherung, für die deren Empfänger keine Beiträge bezahlt haben und die nichts mit dem eigentlichen Versicherungsprinzip der Rentenversicherung zu tun haben.

Sie umfassen beispielsweise:

> Mütterrente (für vor 1992 geborene Kinder)

> Rentenansprüche für Spätaussiedler oder Geflüchtete

> Anrechnungszeiten für Schul- und Ausbildungszeiten

> Leistungen im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung (z. B. DDR-Rentenüberleitung)

> Rehabilitationsleistungen

> Entschädigungsrenten für politische Verfolgung oder Kriegsfolgen

Diese versicherungsfremden Leistungen sind gesellschaftlich sinnvoll – aber sie müssten, wenn man das Versicherungsprinzip ernst nimmt, aus dem Bundeshaushalt finanziert werden und nicht aus den Beiträgen der Versicherten.

Der Bund leiht sich Beträge aus der Rentenversicherung, zahlt aber nur einen Teil dieser geliehenen, zweckentfremdeten Ausgaben über den sogenannten Bundeszuschuss an die Rentenversicherung zurück.

Die Rentner*innen finanzieren Jahr für Jahr mit ihren Beiträgen einen nicht unerheblichen Restbetrag für die versicherungsfremden Leistungen, die der Bundeszuschuss nicht beinhaltet.

Viele Rentner*innen zahlen Steuern – aber niemand redet darüber

Ein weiterer Aspekt, der in der Debatte um „staatliche Zuschüsse zur Rente“ regelmäßig untergeht: Rentnerinnen und Rentner zahlen Steuern auf ihre Rente. Und das nicht zu knapp.

Die schrittweise Einführung der Rentenbesteuerung (bis 2004 waren Rentner*innen steuerfrei), bescherte den Bund ab 2005 (durch die "nachgelagerte Besteuerung" von Renten), zweistellige Milliardenbeträge pro Steuerjahr. Das führte dazu, dass heute viele Rentner*innen einen beträchtlichen Teil ihrer Rente wieder an den Staat zurückzahlen – allein 2023 flossen über 45 Milliarden Euro durch Rentenbesteuerung zurück an die Staatskasse.

Diese Einnahmen des Staates werden in der Diskussion um „Bundeszuschüsse zur Rente“ so gut wie nie erwähnt. Es entsteht der Eindruck, der Staat sei nur der zahlende Retter – dabei profitiert er massiv von der Rentenbesteuerung.

Die oft behauptete „staatliche Last durch die Bundeszuschüsse zur Rente“ sind in Wahrheit ein politisch konstruierter Mythos.

Die Rentenversicherung subventioniert den Bundeshaushalt – nicht umgekehrt. Der Bundeszuschusses ist nicht mehr, als ein Teilbetrag für den Rücktransfer durch staatlich verursachte Leistungen.

Warum diese Verzerrung?

Weil die offizielle Darstellung den politischen Spielraum für Rentenkürzungen, privatisierte Vorsorgemodelle und eine stärkere Belastung der Jüngeren erhöhen soll.

Wenn der Eindruck entsteht, die Rente sei ein Fass ohne Boden, dann wird es leichter, Leistungskürzungen oder private Zusatzvorsorge zu rechtfertigen – auf Kosten derjenigen, die jahrzehntelang eingezahlt haben.

Fazit

Fakt ist, die jährlichen Einnahmen durch Steuerzahlungen der Rentner*innen werden nicht als Einnahmen der Rentenversicherung verbucht.

Summiert man diese Ausgaben mit den versicherungsfremden Leistungen, die vom Bund aus den Rentenbeiträgen der Versicherten entnommen werden, wird der Bundeshaushalt durch die Beitragszahlungen der gesetzlich versicherten Rentner*innen subventioniert und nicht belastet.

Solange der Staat sich für die Finanzierung der versicherungsfremden Leistungen über die Beiträge der Versicherten bedient – und gleichzeitig Milliarden an Steuern von Rentner*innen kassiert – hat er kein Recht, sich als Retter der Rente zu inszenieren. Das zeigt auch der folgende Artikel auf, der die finanzielle Realität der Rentenkasse aufzeigt.

... link (0 Kommentare) ... comment

Die führenden AfD-Politiker*innen leben auf großem Fuß. Das hindert sie nicht zu verbreiten, Bürgergeldempfänger*innen als arbeitsscheu zu bezeichnen, während die AfD-Spitzen ihr monatliches Einkommen auf 24.0000 aufstocken. Hinzu kommt noch die steuerfreie monatliche Pauschale von gut 5.300 Euro für Kosten zur Ausübung des Mandats hinzu.

Einmal mehr beweist dass, die AfD-Politiker*innen nutzen ihre rechte Politik hauptsächlich als Geschäftsmodell, für ihre persönliche Bereicherung.

Hinzu kommt, für Besserverdienende und Millionär*innen, sollen Steuererleichterungen geschaffen werden - dass bei gleichzeitiger Ankündigung zur Abschaffung vieler sozialen Leistungen. Herr Trump lässt grüßen.

Fakt ist, die AfD-Klientel besteht überwiegend aus Wähler*innen, die am meisten unter der von Ihnen gewählten AfD-Politik leiden werden und müssen.

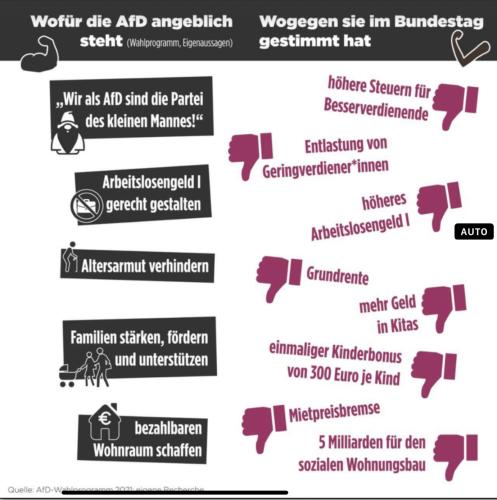

Folgend eine Grafik, die aufzeigt, mit welchen Versprechungen die AfD ihre Wähler*innen betrügt.

... link (0 Kommentare) ... comment

In der Diskussion um die Kosten für die Rente wird von der Politik immer nur suggeriert, durch zusätzliche Steuergelder aus der Bundeskasse wird die Rentenversicherung aufgestockt und subventioniert.

Es wird vermittelt, dass der Staat Milliardenbeträge an Steuergeldern als Bundeszuschuss in die Finanzierung und Sanierung der gesetzlichen Rentenversicherung investieren muss.

Betrachtet man den Umgang mit den Versicherungsfremden Leistungen, kann man nur über eine Verschleierung der wahren, realen Kosten durch den Bund diskutieren.

Auch nur am Rande tauchen die Milliarden an Einkommensteuerzahlungen auf, die Rentner:innen auf ihre Rente an den Bund zahlen müssen.

Fazit

Fakt ist, nicht oder nur teilweise werden die jährlichen Steuerzahlungen der Rentner:innen berücksichtigt.

Summiert man diese Ausgaben mit den versicherungsfremden Leistungen, die vom Bund aus den Rentenbeiträgen der Versicherten vereinnahmt werden, wird der Bundeshaushalt durch die Beitragszahlungen der gesetzlich versicherten Rentner:innen subventioniert und nicht belastet.

Ein gerechtes Rentensystem braucht Ehrlichkeit. Es braucht eine saubere Trennung zwischen:

1. Beitragsbezogenen Rentenleistungen,

2. gesellschaftspolitisch gewollten Leistungen,

3. und Steuereinnahmen aus Rentenbesteuerung.

Nur dann kann man seriös über „Kosten“ und „Belastungen“ sprechen.

Solange der Staat sich über versicherungsfremde Leistungen bei der Rentenkasse bedient – und gleichzeitig Milliarden an Steuern von Rentner:innen kassiert – hat er kein Recht, sich als Retter der Rente zu inszenieren.

... link (0 Kommentare) ... comment